Phase III - Das Gespräch

Der Ort, an dem man miteinander spricht

Àdam Bodò ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie FMH sowie systemischer Einzel-, Paar- und Familientherapeut. Seine Spezialgebiete umfassen Therapien im Migrationsbereich, Traumatherapie und Hypnotherapie. Geboren in Ungarn, wuchs er in Budapest auf, wo er Medizin studierte. Mit 25 Jahren zog er in die Schweiz. Seine enge Verbindung zum Theater entwickelte sich bereits in seiner Heimatstadt, einer lebendigen Theatermetropole, die seine künstlerische und kulturelle Wahrnehmung nachhaltig prägte. Bodò begleitet traumatisierte Menschen in der Therapie durch drei Phasen. Zunächst geht es darum, innere Stabilität zu erlangen. Danach folgt die kontrollierte Auseinandersetzung mit dem Trauma, bei der Betroffene lernen, ihre Emotionen zu regulieren. Ein zentraler Schritt ist der Perspektivwechsel: Sie sollen sich nicht mehr als hilflose Opfer, sondern als eigenmächtig Handelnde wahrnehmen. Schliesslich geht es darum, das Erlebte zu integrieren und als Teil der eigenen Geschichte anzunehmen.

Für traumatisierte Menschen ist es entscheidend, sich sicher zu fühlen – sowohl in Bezug auf die anwesenden Gesprächspartner*innen als auch auf den Raum selbst. Diese Sicherheit muss bewusst geschaffen werden. Dazu gehört eine sorgfältige Vorbereitung.

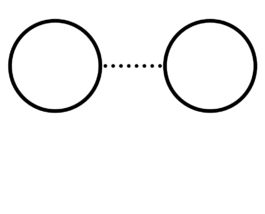

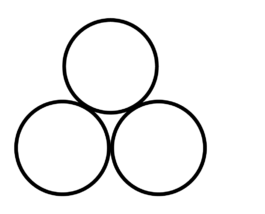

Ein wichtiger Aspekt ist die Zusammensetzung der Gesprächsrunde: Wie viele Personen sind anwesend? Welches Geschlecht haben sie? Dies kann insbesondere für Betroffene von sexualisierter Gewalt bedeutsam sein. Eine Frau, die durch Männer Gewalt erfahren hat, könnte sich in einem Gespräch mit ausschliesslich männlichen Interviewern unwohl oder retraumatisiert fühlen. Deshalb sollte vorab geklärt werden, welche Zusammensetzung für die betroffene Person am besten ist.

Auch die Umgebung spielt eine grosse Rolle. Der Gesprächsraum sollte so gestaltet sein, dass er Sicherheit vermittelt. Es kann sehr hilfreich sein, der betroffenen Person den Raum vorab zu zeigen und zu fragen, ob sie sich darin wohlfühlt. Manche Details, die Aussenstehenden belanglos erscheinen, können starke Erinnerungen an traumatische Erlebnisse auslösen. So könnte die Farbe einer Wand oder ein bestimmtes Möbelstück unbewusst an eine Gefängniszelle oder einen Verhörraum erinnern. Diese individuellen Trigger können andere nicht vorhersehen, darum braucht es Zeit und Aufmerksamkeit für Rückmeldungen, um auf die Bedürfnisse der betroffenen Person eingehen zu können. Eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen ist essenziell, um den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich ohne Angst öffnen zu können.

Reflektiere dein Projekt

Hast du genügend Zeit, um den Gesprächsraum mit der Person mit einem Trauma zu begehen, zu besprechen und anzupassen?

Wer ist an dem Gespräch beteiligt? Gibt es Personen, die unpassend sind und ein sicheres Gespräch für die Person verunmöglichen?

Kannst du dir vorstellen, als Projektleitung die Gesprächsleitung abzugeben?

Phase III - Das Gespräch

Der Ort, an dem man miteinander spricht

Dr. med. Àdam Bodò ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie FMH sowie systemischer Einzel-, Paar- und Familientherapeut. Seine Spezialgebiete umfassen Therapien im Migrationsbereich, Traumatherapie und Hypnotherapie. Geboren in Ungarn, wuchs er in Budapest auf, wo er Medizin studierte. Mit 25 Jahren zog er in die Schweiz. Seine enge Verbindung zum Theater entwickelte sich bereits in seiner Heimatstadt, einer lebendigen Theatermetropole, die seine künstlerische und kulturelle Wahrnehmung nachhaltig prägte. Bodò begleitet traumatisierte Menschen in der Therapie durch drei Phasen. Zunächst geht es darum, innere Stabilität zu erlangen. Danach folgt die kontrollierte Auseinandersetzung mit dem Trauma, bei der Betroffene lernen, ihre Emotionen zu regulieren. Ein zentraler Schritt ist der Perspektivwechsel: Sie sollen sich nicht mehr als hilflose Opfer, sondern als eigenmächtig Handelnde wahrnehmen. Schliesslich geht es darum, das Erlebte zu integrieren und als Teil der eigenen Geschichte anzunehmen.

Für traumatisierte Menschen ist es entscheidend, sich sicher zu fühlen – sowohl in Bezug auf die anwesenden Gesprächspartner*innen als auch auf den Raum selbst. Diese Sicherheit muss bewusst geschaffen werden. Dazu gehört eine sorgfältige Vorbereitung.

Ein wichtiger Aspekt ist die Zusammensetzung der Gesprächsrunde: Wie viele Personen sind anwesend? Welches Geschlecht haben sie? Dies kann insbesondere für Betroffene von sexualisierter Gewalt bedeutsam sein. Eine Frau, die durch Männer Gewalt erfahren hat, könnte sich in einem Gespräch mit ausschliesslich männlichen Interviewern unwohl oder retraumatisiert fühlen. Deshalb sollte vorab geklärt werden, welche Zusammensetzung für die betroffene Person am besten ist.

Auch die Umgebung spielt eine grosse Rolle. Der Gesprächsraum sollte so gestaltet sein, dass er Sicherheit vermittelt. Es kann sehr hilfreich sein, der betroffenen Person den Raum vorab zu zeigen und zu fragen, ob sie sich darin wohlfühlt. Manche Details, die Aussenstehenden belanglos erscheinen, können starke Erinnerungen an traumatische Erlebnisse auslösen. So könnte die Farbe einer Wand oder ein bestimmtes Möbelstück unbewusst an eine Gefängniszelle oder einen Verhörraum erinnern. Diese individuellen Trigger können andere nicht vorhersehen, darum braucht es Zeit und Aufmerksamkeit für Rückmeldungen, um auf die Bedürfnisse der betroffenen Person eingehen zu können. Eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen ist essenziell, um den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich ohne Angst öffnen zu können.

Reflektiere dein Projekt

Hast du genügend Zeit, um den Gesprächsraum mit der Person mit einem Trauma zu begehen, zu besprechen und anzupassen?

Wer ist an dem Gespräch beteiligt? Gibt es Personen, die unpassend sind und ein sicheres Gespräch für die Person verunmöglichen?

- Kannst du dir vorstellen, als Projektleitung die Gesprächsleitung abzugeben?