Phase III - Das Gespräch

Mit anderssprachigen Menschen sprechen

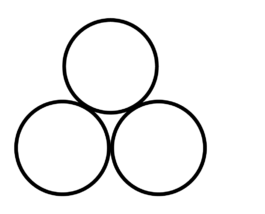

Àdam Bodò ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie FMH sowie systemischer Einzel-, Paar- und Familientherapeut. Seine Spezialgebiete umfassen Therapien im Migrationsbereich, Traumatherapie und Hypnotherapie. Geboren in Ungarn, wuchs er in Budapest auf, wo er Medizin studierte. Mit 25 Jahren zog er in die Schweiz. Seine enge Verbindung zum Theater entwickelte sich bereits in seiner Heimatstadt, einer lebendigen Theatermetropole, die seine künstlerische und kulturelle Wahrnehmung nachhaltig prägte. Bodò begleitet traumatisierte Menschen in der Therapie durch drei Phasen. Zunächst geht es darum, innere Stabilität zu erlangen. Danach folgt die kontrollierte Auseinandersetzung mit dem Trauma, bei der Betroffene lernen, ihre Emotionen zu regulieren. Ein zentraler Schritt ist der Perspektivwechsel: Sie sollen sich nicht mehr als hilflose Opfer, sondern als eigenmächtig Handelnde wahrnehmen. Schliesslich geht es darum, das Erlebte zu integrieren und als Teil der eigenen Geschichte anzunehmen.

Erstens sollte darauf geachtet werden, dass das Sprachniveau dem/der Gesprächspartner*in angepasst wird. Fremd- und Fachwörter, die nicht verstanden werden, lösen in der anderen Person schnell Scham aus. Menschen aus anderen Kulturen kennen oft weder die «Sprache» des Theaters noch der hiesigen «Kunstszene».

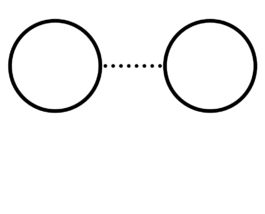

Zweitens sollte sorgfältig überlegt werden, ob eine Übersetzungsperson dazu gezogen werden soll oder nicht.

Ein Gespräch in Muttersprache (emotionaler Sprache) löst in der Regel mehr Emotionen aus als ein Gespräch in einer Fremdsprache.

Eine «passende» Übersetzungsperson kann für das Projekt sehr wertvoll sein. Eine «unpassende» Übersetzungsperson kann hingegen ein gutes Gespräch verhindern. Z.B. kann die Anwesenheit einer Übersetzungsperson aus einem verfeindeten Clan dazu führen, dass der/die Gesprächspartner*in sich verschliesst und keine relevanten oder persönlichen Informationen erzählt.

Am besten klärt man vor dem Gespräch mit dem/der Gesprächspartner*in, ob eine Übersetzungsperson gewünscht ist und wenn ja, ob jemand bestimmtes bestellt werden soll. Die meisten Geflüchteten kennen Übersetzungspersonen, die für sie «stimmen». Falls eine neue, unbekannte Übersetzung organisiert wird, sollte der/die Gesprächspartner*in vor dem Gespräch über die Wahl mitentscheiden können.

Ebenso sollte vor dem Gespräch genau geklärt werden, welche Sprache und ganz besonders welcher Dialekt gewünscht ist.

Reflektiere dein Projekt

Die Übersetzung ist aufwändig und kostenintensiv, aber unabdingbar. Wie spiegelt sich dieser Fakt in deiner Projektplanung?

Kannst du dir vorstellen, ein persönliches und achtsames Gespräch mit jemandem zu führen, den du nicht direkt verstehst? Oder gibt es andere Möglichkeiten?

Wie vermeidest du im Gespräch mit geflüchteten Menschen, dass sie sich in einer ähnlichen Situation wiederfinden wie bei einem Verhör oder einer Asylbefragung?

Bei einer euch unbekannten Übersetzung: Wie gestaltet ihr diese Beziehung und prüft, ob das «matcht» mit dem/der Geschichtenteilenden?

Phase III - Das Gespräch

Mit anderssprachigen Menschen sprechen

Àdam Bodò ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie FMH sowie systemischer Einzel-, Paar- und Familientherapeut. Seine Spezialgebiete umfassen Therapien im Migrationsbereich, Traumatherapie und Hypnotherapie. Geboren in Ungarn, wuchs er in Budapest auf, wo er Medizin studierte. Mit 25 Jahren zog er in die Schweiz. Seine enge Verbindung zum Theater entwickelte sich bereits in seiner Heimatstadt, einer lebendigen Theatermetropole, die seine künstlerische und kulturelle Wahrnehmung nachhaltig prägte. Bodò begleitet traumatisierte Menschen in der Therapie durch drei Phasen. Zunächst geht es darum, innere Stabilität zu erlangen. Danach folgt die kontrollierte Auseinandersetzung mit dem Trauma, bei der Betroffene lernen, ihre Emotionen zu regulieren. Ein zentraler Schritt ist der Perspektivwechsel: Sie sollen sich nicht mehr als hilflose Opfer, sondern als eigenmächtig Handelnde wahrnehmen. Schliesslich geht es darum, das Erlebte zu integrieren und als Teil der eigenen Geschichte anzunehmen.

Erstens sollte darauf geachtet werden, dass das Sprachniveau dem/der Gesprächspartner*in angepasst wird. Fremd- und Fachwörter, die nicht verstanden werden, lösen in der anderen Person schnell Scham aus. Menschen aus anderen Kulturen kennen oft weder die «Sprache» des Theaters noch der hiesigen «Kunstszene».

Zweitens sollte sorgfältig überlegt werden, ob eine Übersetzungsperson dazu gezogen werden soll oder nicht.

Ein Gespräch in Muttersprache (emotionaler Sprache) löst in der Regel mehr Emotionen aus als ein Gespräch in einer Fremdsprache.

Eine «passende» Übersetzungsperson kann für das Projekt sehr wertvoll sein. Eine «unpassende» Übersetzungsperson kann hingegen ein gutes Gespräch verhindern. Z.B. kann die Anwesenheit einer Übersetzungsperson aus einem verfeindeten Clan dazu führen, dass der/die Gesprächspartner*in sich verschliesst und keine relevanten oder persönlichen Informationen erzählt.

Am besten klärt man vor dem Gespräch mit dem/der Gesprächspartner*in, ob eine Übersetzungsperson gewünscht ist und wenn ja, ob jemand bestimmtes bestellt werden soll. Die meisten Geflüchteten kennen Übersetzungspersonen, die für sie «stimmen». Falls eine neue, unbekannte Übersetzung organisiert wird, sollte der/die Gesprächspartner*in vor dem Gespräch über die Wahl mitentscheiden können.

Ebenso sollte vor dem Gespräch genau geklärt werden, welche Sprache und ganz besonders welcher Dialekt gewünscht ist.

Reflektiere dein Projekt

Die Übersetzung ist aufwändig und kostenintensiv, aber unabdingbar. Wie spiegelt sich dieser Fakt in deiner Projektplanung?

Kannst du dir vorstellen, ein persönliches und achtsames Gespräch mit jemandem zu führen, den du nicht direkt verstehst? Oder gibt es andere Möglichkeiten?

Wie vermeidest du im Gespräch mit geflüchteten Menschen, dass sie sich in einer ähnlichen Situation wiederfinden wie bei einem Verhör oder einer Asylbefragung?

Bei einer euch unbekannten Übersetzung: Wie gestaltet ihr diese Beziehung und prüft, ob das «matcht» mit dem/der Geschichtenteilenden?